Come deve essere una vittima perché ci piaccia, perché ci convinca?

Peschiamo da un immaginario pop, che nella nostra matrice risente anche della cultura cattolica, e immaginiamo la vittima ferita, sanguinante, supplice, disperata. Questa è una vittima che possiamo accettare, per cui possiamo provare un moto di pietà, una postura empatica. La sceneggiatura che ci convince è che la vittima si immedesimi del tutto e immediatamente con la ferita che le è stata inferta, che la esprima compiutamente e da subito, che veda la crepa e da quella crepa urli forte e chiaro.

Non è così. Spesso non è così. Spesso la vittima di una violenza, nell’immediatezza della coercizione che ha vissuto, compie un processo di scissione, scotomizzazione, alienazione dell’esperienza dolorosa. Può guardarla da fuori, come si guarda un oggetto sfocato, come se fosse un’esperienza che non la riguarda direttamente. Può avere l’impulso ad allontanarsi velocemente dall’esperienza della violenza, come chi dopo un incidente di moto balza in piedi dicendo a tutti “sto bene, non è successo niente!”. O come chi ha appena perso un affetto importante e non sente niente.

L’elaborazione di un’esperienza dolorosa spessissimo nasce da un misconoscimento della portata emotiva di quello che è capitato. Si chiama difesa. E’ un meccanismo che la psiche inconscia mette in atto per distanziarsi da una vertigine emotiva da cui si teme di poter essere sopraffatti. Poi il dolore arriva, dopo. E la rabbia, l’angoscia, la protesta.

Per una violenza sessuale il processo di alienazione dell’affetto può essere aggravato da alcuni sentimenti più prossimi alla coscienza, che riguardano la cosiddetta “cultura dello stupro”. E non c’è bisogno di mangiare pane e violenza tutti i giorni per conoscerla. La conosciamo tutti, da qualche parte della nostra vita psichica, perché ognuno di noi sa come va il gioco, sa cosa la collettività pensa, sa gli stilemi culturali che condiscono la narrazione della violenza: la vittima ha provocato, la vittima era condiscendente, la vittima se l’è cercata.

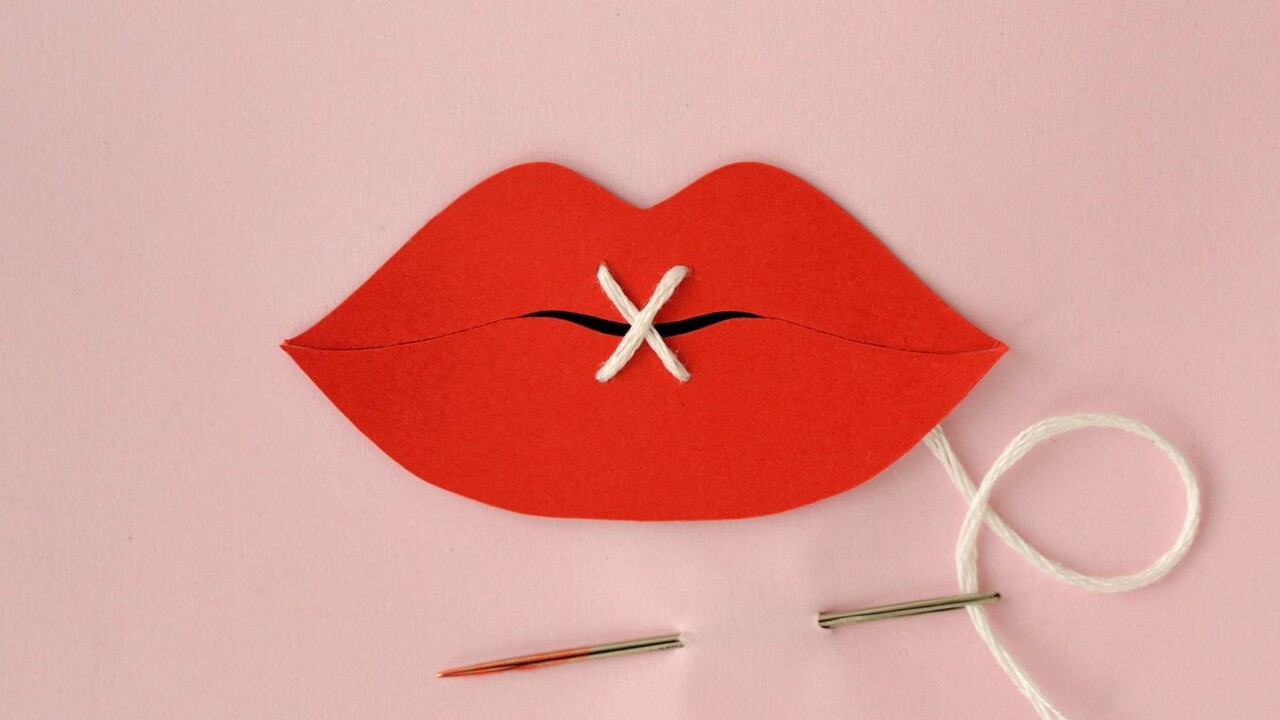

E allora, quando la violenza subita inizia a erodere la difesa inconscia, nella psiche vengono riversati sentimenti di indegnità, di vergogna, insieme a quelli di violazione. E la vittima, se per arrivare a dirsi espressamente vittima, non è compiutamente oggetto possibile di compassione - secondo la sceneggiatura che preferiamo -, ecco che diventa vittima ancora, una seconda volta. E non solo della violenza subita - un sesso non desiderato, un sesso violento - ma anche dello sguardo di derisione, biasimo, sospetto degli altri.

Questa è la vittimizzazione secondaria. Questo è quello di cui una persona ferita non avrebbe affatto bisogno e su cui non dobbiamo smettere di stare attenti, perché

le norme culturali e valoriali che accompagnano i casi di violenza sono incredibilmente resistenti.

Correggere narrazioni ancora troppo scontate è un passo fondamentale per proteggere e proteggersi dalla violenza. A questo deve contribuire anche una nuova alfabetizzazione mediatica e un allenamento alla coscienza critica, per identificare tutti i giorni il sessismo, l’oggettivazione, la colpevolizzazione delle vittime. Risignificare l’orizzonte dell’incontro sessuale è la meta: forse remota, ma necessaria.