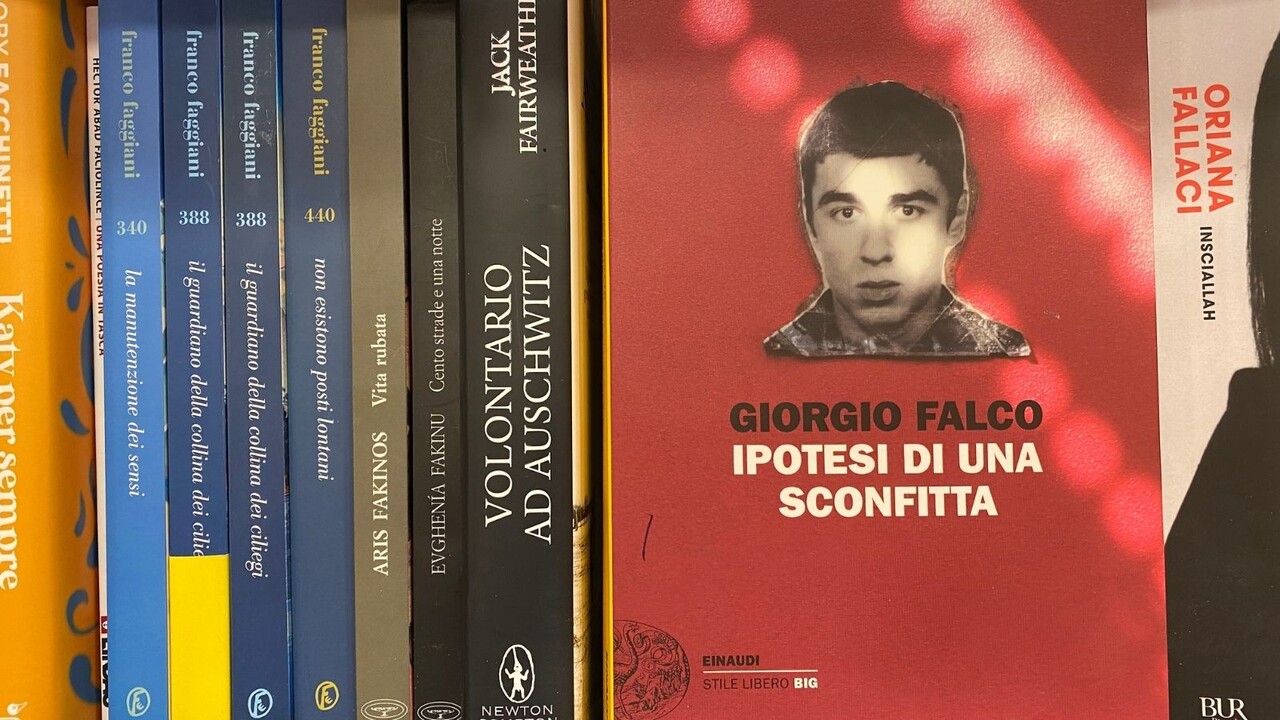

Genealogia di uno scrittore. In uno svelamento che racconta da quale necessità interiore e anche da quali posti fisici di segregazione e occultamento è nata l’avventura esistenziale non solo dello scrivere come atto creativo ma anche del diventare scrittore come posizionamento nel mondo, parla questo libro ampiamente autobiografico di Giorgio Falco, Ipotesi di una sconfitta, vincitore di diversi premi.

Intima, sociologica e politica nello stesso tempo, la prospettiva del libro ci consegna due luminose vie di sviluppo del racconto: il confronto con il padre e, insieme, la relazione con il mondo del lavoro. Se, dal punto di vista psicologico, nel “principio paterno” risuona il rapporto con le istanze concrete del mondo, la traduzione nel “prodotto” dell’homo faber, le posture nei confronti del mondo istituzionale, del dovere e della morale, Falco attraverso la narrazione ci dà modo di osservare il suo personalissimo percorso di elaborazione dell’eredità paterna e l’evoluzione verso le sue scelte adulte. Tema centrale del libro è proprio il portato identitario del lavoro: il capitolo dedicato al padre racconta la sua vicenda lavorativa di immigrato dalla Sicilia a Milano negli anni ‘50, l’impiego nell’Azienda Comunale dei Trasporti, le diverse mansioni, da autista a bigliettaio dei tram e poi, dopo un incidente, in ufficio. Alterne vicende, ma scandite da una fedeltà al lavoro come dispositivo identitario essenziale. Giorgio, invece, nelle sue scelte professionali discontinue e deludenti (dalla rilevazione dei dati commerciali sui prodotti da supermercato, alla vendita nel grande outlet sulla tangenziale, dalla movimentazione delle merci in un grande magazzino alla multinazionale della telefonia), ci mette a confronto non soltanto con uno scenario collettivo in grande mutamento (lo sviluppo del terziario, le regole predatorie del mondo del lavoro, la progressiva perdita di pregnanza reale di molti mestieri) ma anche con le domande autentiche che l’individuo matura attraversando i contesti lavorativi, che sono snodi esistenziali e psicologici.

Così Giorgio inizia a scrivere, e la scrittura è fuga dagli aspetti spersonalizzanti del lavoro e al contempo connessione con la necessità intima di essere se stessi, di ridefinire in una cornice di senso (o anche di non-senso, ma quello che fa davvero la differenza è la capacità critica di riflessione) le offerte frammentarie del mondo.

E finalmente anche il linguaggio torna al suo posto: dai codici cifrati, passando attraverso la lingua sequestrata e messa a servizio dei micro-contesti lavorativi (chiedevo se si fosse verificato qualche episodio di sofferenza, lo stato di instabilità patrimoniale e finanziaria utilizzata come forma di finanziamento, che l’azienda richiedeva non in banca, ma ai propri fornitori; e infine, ripetevo aprire i rubinetti, ovvero concedere il fido. L’hai detto, ripetevo tra me, aprire i rubinetti, i soldi uguali all’acqua. Io e i funzionari parlavamo la stessa lingua), la scrittura restituisce al linguaggio il suo statuto testimoniale ed ermeneutico.

Nella sconfitta che diventa rifiuto di un alfabeto alienante, Falco recupera una sorta di alleanza con il padre, ad una diversa latitudine: “intrappolato tra le due epoche economiche nelle quali ero cresciuto non volevo soccombere alla seconda, e allora, a costo di essere nostalgico, meglio scomparire con la prima, quando tutto sembrava potesse durare per sempre.”

Con un guizzo finale: perché Giorgio Falco non scompare affatto, e scrittore lo diventa anche.